司法書士試験の内容

司法書士試験は受験資格に制限がなく、誰でも受験できます。しかし、合格率は4%前後ときわめて難関で、試験のレベルも非常に高度です。それは、とりもなおさず、司法書士の社会的ニーズが高いということを意味します。

司法書士試験は、「筆記試験(択一式・記述式)」と「口述試験」に分かれます。筆記試験には基準点(足切り点)が設けられており、筆記試験合格には、午前の部、午後の部の択一式、午後の部の記述式のいずれも基準点をクリアし、更にそれらを合わせた総合の点数が合格点を超える必要があります。

実施スケジュールと試験概要

4月 願書配付

5月 出願

| 受験資格 | 年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できます |

| 出願期間 |

5月上旬から中旬 |

| 願書提出先 | 受験地を管轄する法務局または地方法務局の総務課 |

| 願書提出方法 | 郵送または持参 |

| 問い合わせ先 |

法務局または地方法務局の総務課 |

司法書士試験に関するお問い合わせは法務省東京法務局 03(5213)1323

▼

7月 筆記試験

| 試験時間 | 形式 | 科目 | 配点 |

|

午前の部 (9:30~11:30) |

多肢択一式 (マークシート) |

憲法 3問 |

105点 |

| 合計35問 | |||

|

午後の部 (13:00~16:00)

|

多肢択一式 (マークシート) |

不動産登記法 16問 商業登記法 8問 民事訴訟法 5問 民事保全法 1問 民事執行法 1問 供託法 3問 司法書士法 1問 |

105点

|

|

合計35問 |

|||

| 記述式 |

不動産登記 1問 |

140点 | |

|

合計2問 |

※記述式問題とは、登記申請書の記述事項、判断の理由等を総合的に問うものです。

※択一式問題は、1問3点です。

▼

9月 筆記試験 合格発表

合格者は受験地の法務局および地方法務局で掲示されるほか、本人に郵送で通知されます。この通知書は口述試験の受験票となります。

また、発表日当日、法務省ホームページにも合格者の受験番号を掲載します。

▼

10月 口述試験

| 試験形式 | 口述式 |

| 試験科目 |

不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む) |

| 所要時間 | 一人あたり15分程度 |

▼

11月 最終合格発表

合格者の受験番号及び氏名を筆記試験の受験地を管轄する法務局又は地方法務局に掲示して行うほか、同日、法務省ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

また、最終合格者の受験番号及び氏名を官報に公告します。

合格者には司法書士試験合格証書が交付されます。

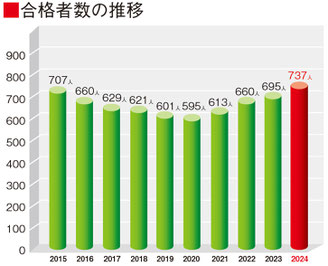

合格者状況

ここ10年の合格者数は平均で600人台。業務は拡大、高まる資格の価値

最近の合格者数は、出願者数の変化に伴い減少から増加に転じています。しかし、人数の増減とは関係なく、司法書士の業務範囲は広く、司法書士の「資格としての価値」は高い状態を維持しています。

司法書士の業務範囲は従来からの不動産・商業登記業務に加え、成年後見業務や簡裁訴訟代理等関係業務(法務大臣の認定が必要)などが加えられ、現在に至っています。

※過去21年の合格状況(平成16年度~令和6年度)はこちら

合格率は一定、司法書士試験は資格取得難易度が保たれた資格

左の表を見ると近年の司法書士試験の出願者数は1万5千人前後であることがわかります。

合格率は約3%で推移してきましたが、2020年に4%を超えました。資格取得難度としては、合格率4%前後で安定しているといえます。

合格者の年齢、学歴は様々

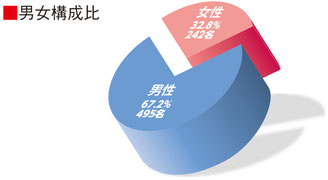

合格者の3割超が女性

これが司法書士試験だ!データで徹底解剖

2025.2.8収録

試験日程・試験科目などを説明した動画です。司法書士試験の最大の特徴は、午前択一・午後択一・午後記述のそれぞれに基準点(=足切り点)が設けられており、択一に関しては6割5分~8割5分と基準点(=足切り点)が高い所です。しかし、その公表されている基準点(=足切り点)以外に、ほとんど知られていない「消化試合」というものもあります。基準点(=足切り点)と消化試合から、対策を考えていきます。